Mit Franz Schuberts großer A-Dur-Sonate D 959 gab Martin Helmchen 2008 sein diskografisches Solodebüt. Nun schickt sich der 43-Jährige an, dessen sämtliche Klaviersonaten einzuspielen. Pünktlich zu Schuberts 200. Todestag 2028 soll das Projekt abgeschlossen sein. Im Herbst legte Helmchen das erste von vier Doppelalben vor.

Erinnern Sie sich an Ihre erste Begegnung mit Schuberts Klaviermusik?

Martin Helmchen: Das war eine LP mit den Impromptus mit Wilhelm Kempff aus der Plattensammlung meines Vaters. Die Impromptus sind natürlich wunderschön, aber im Gegensatz zu den Sonaten kennen wir sie auch alle sehr gut.

Was hat Sie veranlasst, sich auf die Reise zu seinen sämtlichen Klaviersonaten zu begeben?

Helmchen: Spätestens seit ich als Teenager die kleine A-Dur-Sonate D 664 gespielt habe, fühlte ich mich dem Menschen Schubert auf besondere Weise verbunden. Ich habe seine gesamte Kammermusik und die meisten seiner Lieder gespielt. Vor einigen Jahren entdeckte ich einen weißen Fleck auf meiner Schubert-Landkarte, nämlich die frühen Sonaten, die er nicht fertig geschrieben hat. Gleichwohl würde ich sie nach heutigem Forschungsstand zu 98 Prozent als vollständig bezeichnen. Ich habe mich daraufhin intensiv mit Paul Badura-Skodas Einspielung auf historischen Instrumenten beschäftigt. Allein das Booklet dazu ist eine epochale musikwissenschaftliche Arbeit zu den Sonaten. Die Art, wie er darin beschreibt, was die Musik in seinem Kopf und seiner Seele anstellt, ist per se ein musikalisches Erlebnis. Ich war schockiert, wie viele musikalische Schätze hier liegen, die ich nicht oder schlecht kannte und die im Konzertsaal nicht gespielt werden. Meine Motivation ist sehr groß, das Werk jetzt so vollständig wie möglich auf einem modernen Flügel einzuspielen, auch wenn ich damit natürlich nicht mehr ganz der Erste bin.

Woran liegt es, dass die fragmentarischen Sonaten unterschätzt werden?

Helmchen: Mit dieser Geringschätzung und Missachtung wiederholen wir die Fehler der Schubert-Zeitgenossen. Schubert hat zu Lebzeiten wenig Wertschätzung erfahren. Seine Demut und Bescheidenheit reichten so weit, dass er sich kurz vor seinem Tod in einer Kontrapunktklasse in Wien eingeschrieben hat, in der Hoffnung, er könne noch etwas lernen. Heute wissen wir, wie viele großartige Werke er zu diesem Zeitpunkt schon vollendet hatte. Seine Lebenssituation und diese unfassbare Diskrepanz berühren mich zutiefst, gerade in der heutigen Zeit, in der es für mein Empfinden immer öfter um Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit und weniger um Substanz geht.

In der Schubert-Forschung geht man davon aus, dass er die Notation der frühen Sonaten bewusst an Stellen beendet hat, an denen das gesamte thematische Material bereits vorhanden war. Es handle sich also weniger um abgebrochene Werke als vielmehr um eine sehr effiziente Art des Komponierens.

Helmchen: Ich glaube, dass das Nicht-zu-Ende-Schreiben der frühen Sonaten damit zu tun hatte, dass er in Wellen so produktiv war, dass er physisch nicht mehr hinterherkam, all das zu notieren, was er im Kopf hatte. Oft fehlte ihm auch das Geld für Notenpapier. So entwickelte er die Angewohnheit, eine Sonate nur bis zum Ende der Durchführung aufzuschreiben. Danach ist so gut wie klar, was folgen soll. Das ist ein Fertigschreiben, das theoretisch schon damals ein Schüler oder begabter Verleger hätte machen können. Aber jahrzehntelang hielt sich das Bild, dass Schubert in Liedern oder kleineren Formen als der Sonate begabter gewesen wäre. Das ist erst mit Paul Badura-Skoda und Alfred Brendel langsam aus den Köpfen verschwunden.

Was entgeht uns, wenn wir jene frühen Werke außer Acht lassen?

Helmchen: Genauso schöne und charakteristische Musik wie in den späteren Sonaten! Man findet hier einzigartige Ausdruckswelten, die teils noch experimenteller sind. Er beschritt einerseits Pfade mit unglaublich verschlungenen, in ihrer Chromatik fast schon an Richard Strauss erinnernden Spinnereien. Er schrieb chopineske, hummelartige Figuren, die damals als neue Form der Virtuosität aufgekommen sind. Andererseits legte er bereits mit 16, 17 Jahren die Keimzellen für jene Ideen, die später als seine großen Würfe in die Musikgeschichte eingegangen sind, wie zum Beispiel das plötzliche Verebben, das Auslaufen einer Melodie ins Nichts. Es wäre ein Riesenjammer, wenn das weiterhin ignoriert würde.

Sie haben sich entschieden, einige Fragmente selbst zu vervollständigen.

Helmchen: Das ist mir fast schon zu hochtrabend, denn letztlich handelt es sich um eine rein technische Aufgabe. Man braucht eine Modulation im zweiten Thema und kann sich optional eine kleine Coda ausdenken. Ich will unser aller Bewusstsein dafür schärfen, dass das alles genuine Ideen von Schubert sind. Es gibt eine einzige Ausnahme, nämlich die „Reliquie“. Im dritten Satz kann man sich streiten, da fehlen nur ein paar wenige Takte. Aber im vierten Satz weiß man wirklich nicht, was noch hätte kommen sollen. Ähnlich wie in Bachs „Kunst der Fuge“ werde ich hier an der Stelle abbrechen, an der Schuberts Notentext endet. Das kann beim vertieften Hören des Stückes auch wieder zu einem berührenden Moment werden.

Wie hat sich seit Beginn des Sonatenprojekts Ihr Verhältnis zu Schubert entwickelt?

Helmchen: Ich habe das Gefühl, dass ich den Menschen noch mal besser kennengelernt habe. Man begleitet ihn auf einer Reise, sieht seine überbordende Fantasie und den Drang, schon als Jugendlicher die eigene Stimme hörbar werden zu lassen. Es ist durchaus ambivalent, weil ich vorher von seiner Demut und Bescheidenheit gesprochen habe. Aber man merkt, dass tief in Schubert ein gigantisches Selbstbewusstsein geschlummert haben muss.

Welche klanglichen Besonderheiten ergeben sich aus der Wahl eines Bösendorfer-Flügels für Ihre Aufnahme?

Helmchen: Der Bösendorfer-Klang und Schuberts Musik sind ein seltenes Match made in Heaven. Der Klang kommt näher an den von alten Instrumenten heran, was ich persönlich ästhetisch begrüße. Er ist transparenter und nicht in allen Registern gleich wolkig-füllig wie ein Steinway. Gerade für den lyrischen Grundcharakter, den man mit Schubert oft assoziiert, bietet mir das mehr Möglichkeiten. Schubert hatte ja die Angewohnheit, sehr viel Pianissimo und Fortissimo zu schreiben. Diese Dringlichkeit und Schroffheit kann ich auf einem Bösendorfer wunderbar ausarbeiten, ohne beim reinen Volumen eine stilistische Schmerzgrenze zu überschreiten. Und Zuhörer, die mit diesem Charakter noch nicht so vertraut sind, horchen sicherlich auf.

Alfred Brendel sagte einmal, Schubert sei für ihn der Komponist, der den Hörer am unmittelbarsten bewege.

Helmchen: Das geht mir auch so. Wenn es um das Empfinden und Denken über Musik geht, läuft Brendel als geistiger Mentor in meinem Hinterkopf immer mit. Er sagte auch einmal, dass im Gegensatz zu Beethoven, der dem Verlauf eines Stückes seinen eigenen Willen regelrecht aufzwinge, Schuberts Musik stärker mit uns geschehe, dass sie einfach passiere. Oft sind wir Teil eines schicksalhaften Geschehens und diesem in einem gewissen Maß ergeben. Ja, es gibt in Schuberts Musik Auflehnung, es gibt extremste emotionale Ausbrüche, aber man weiß, dass das an dem, was uns das Schicksal bietet, letztlich nichts ändern wird. Kein anderer Komponist hat so schockierend ehrlich und tief in seelische Abgründe geschaut wie Schubert. Oft führt er uns wie an deren Rand entlang oder sie schimmern unter einer scheinbar harmlosen Oberfläche hindurch. Manchmal geht es aber auch kopfüber hinein, bis an die Grenze des Aushaltbaren.

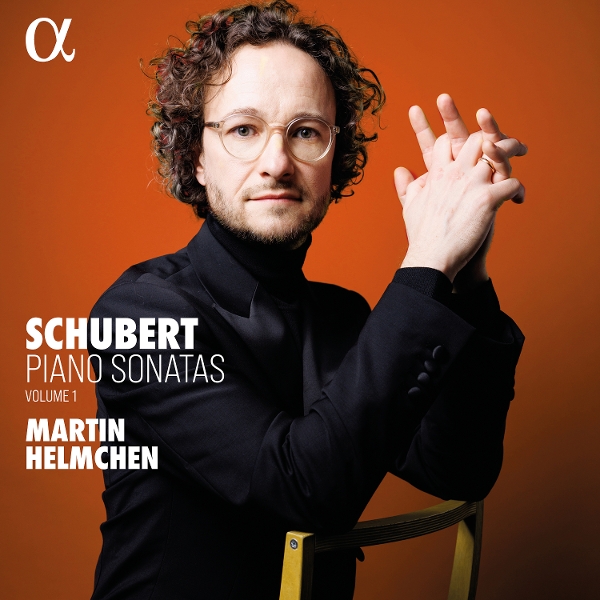

Aktuelles Album:

Schubert: Sämtlliche Klaviersonaten Vol. 1

Martin Helmchen (Klavier)

Alpha Classics